ビタミンCが入っているのはどれ?

これは酸性?アルカリ性?

どんなものでもそうですが、何かものをつくろうと思ったら「この材料はどんな性質をもっているのか」「どんなものでできているのか」を知らなければなりません。

化学の世界では、いろいろな薬品を使った実験を通してものの性質や中身を調べていきますが、身近なものでもそれをためすことができます。

今回はうがい薬とむらさきキャベツを使って、いろいろなものの性質をさぐっていきます。

- ものの性質を正しく知るのはとても大切なことです。たとえばご飯を思いうかべてください。お米をおいしく食べるには、水と熱を加えて「炊く」ことを知っている必要があります。これは、お米にふくまれる「デンプン」という物質に「水と熱を加えると、ねばり気が出て、吸収しやすくなる」という性質があるからです。気の遠くなるほど昔、食べ物に火を通すことを思いついた人たちがいました。その中のだれかが、お米のこの性質に気づいたのでしょう。

材料

- うがい薬(ヨウ素入りの茶色いもの)

- レモン

- 水

- 緑茶

- コップ

- スプーン

- 紫キャベツ

- 鍋

- スポイト

つくりかた

実験1 ビタミンCが入っているかどうか、うがい薬でたしかめてみよう

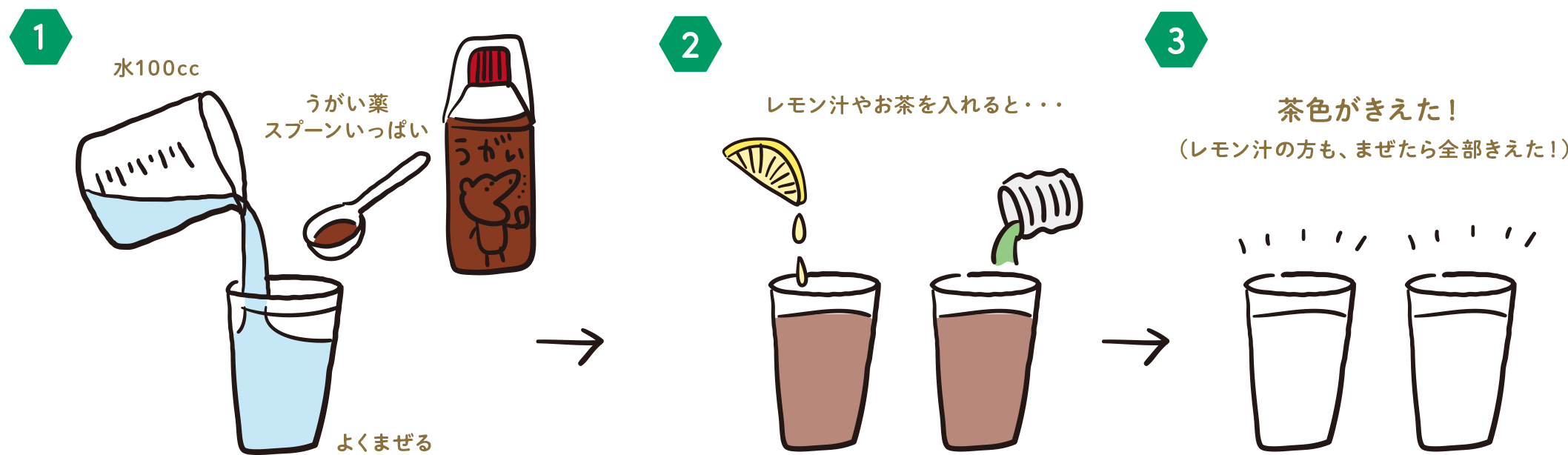

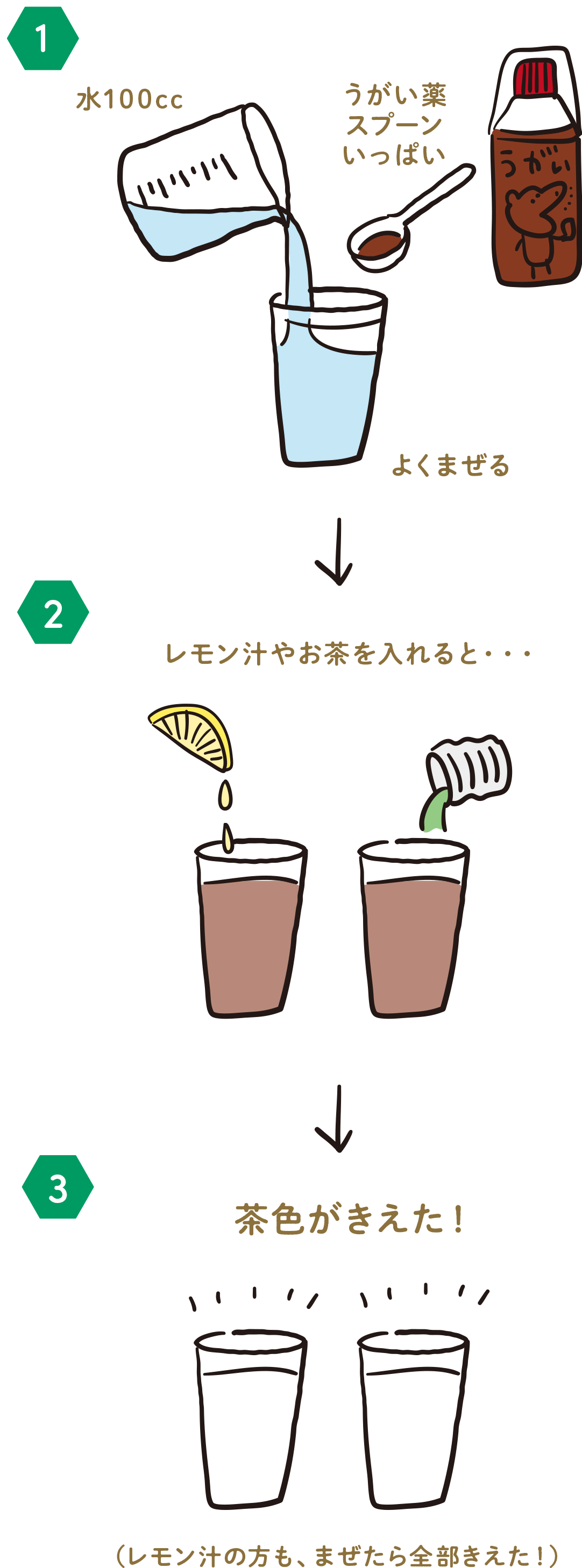

茶色いヨウ素入りのうがい薬を水でうすめてください。水100ccあたりうがい薬をスプーン一杯ほどでよいでしょう。透明なコップに同じものを2つ作ってください。

それぞれにレモン果汁、緑茶を入れてみてください。

うがい薬溶液の茶色い色が消えました。

どうやらどちらにも、ビタミンCがふくまれていたようですね。

ヨウ素はビタミンCが加わると、茶色が消える性質があるのです。

ほかにもいろんなものでためしてみましょう。

※ビタミンCには、ほかの物質に「電子」をあたえる「還元(かんげん)」という性質があります。茶色のヨウ素は還元されると、ヨウ化物イオンというものになります。ヨウ化物イオンは透明なので、レモン汁やお茶を注いだうがい薬溶液は茶色が消えるのです。ちょっとむずかしい話ですが、覚えておくといつか役に立つかもしれません。

参考文献

- 中学生 理科の自由研究パーフェクト 成美堂出版

- JA北越後 ご飯のおいしさ「でんぷん」の話【JAコラム】

- https://ja-kitaechigo.or.jp/column/3158/

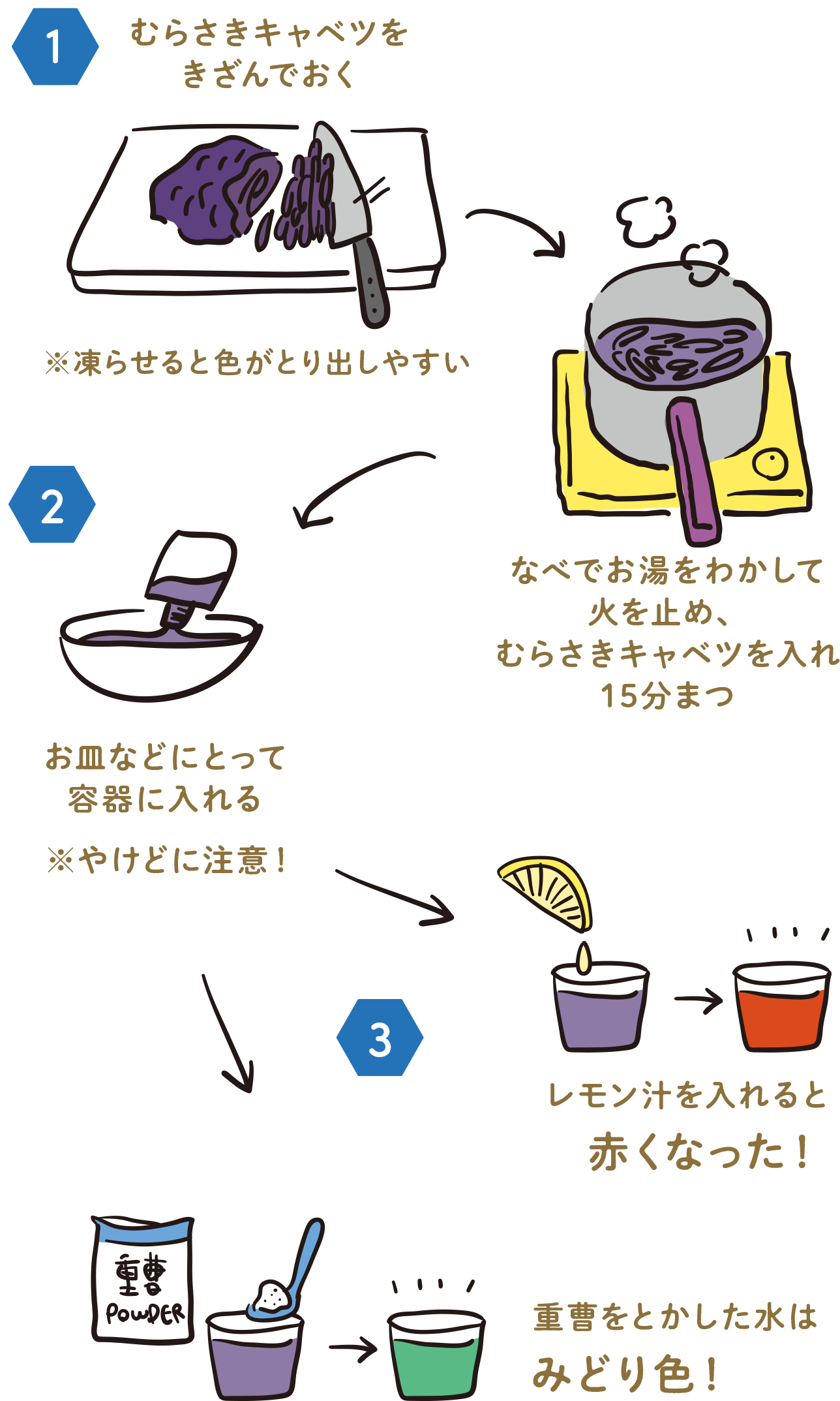

実験2 むらさきキャベツの「アントシアニン」で、液体の性質を調べよう。

むらさきキャベツを半玉刻んだものを、水200ccをわかした鍋の中に入れ、火を止め15分ほどまってください。だんだんお湯がむらさき色にそまっていきます。このむらさき色は「アントシアニン」という色素で、キャベツを一度凍らせておくと、より多くのアントシアニンをとりだせます。

アントシアニンは、液体の「酸性度」を調べることができるのです。

【酸性度ってなに?】

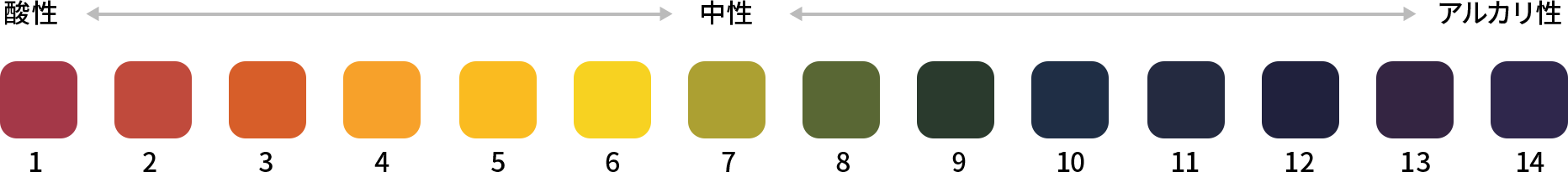

「酸性度」とは、液体の性質の一つです。酸性、中性、アルカリ性という言葉を聞いたことがあるかもしれません。たとえば、すっぱいものは酸性で、苦いものがアルカリ性だったりします(味だけでものの性質がわかるとはかぎりません。むしろ危ないので、よくわからないものを口には入れないでください。あくまでもたとえです)。

そして、酸性とアルカリ性のまん中の性質を「中性」といいます。この酸性度は、0から14まである「pH」という数値ではかります。pH7が中性で、それより数字が小さくなるほど酸性に、大きくなるほどアルカリ性になります。

むらさきキャベツのアントシアニンがお湯にとけたようです。やけどをしないように冷まして、スポイトなどの容器に入れます。これをレモン汁と、重曹を水にとかしたものにそれぞれ入れてみましょう。

まずはレモン汁です。むらさきキャベツ液をたらしてみると…赤くそまりました。アントシアニンを入れると、pHの値によって液体の色が変わるのです。

-

どんな色になったか、下の「pH色見本」にあてはめてみましょう。

レモンのpHはだいたい2くらいなので、このような色になったようです。

レモンのpHはだいたい2くらいなので、このような色になったようです。

次に、重曹をとかした水にむらさきキャベツ液をたらしてみましょう。

みどり色になりました。重曹のpHは、8くらいのようです。

ほかのものでも、pHがどのくらいなのか調べてみましょう。

- 注意

- 包丁や高温になる液体を扱う実験です。必ず保護者の方の監督のもと行ってください。

このページの色見本はあくまでも目安です。